Art & Design

Numéro Magazine vous invite à plonger dans un univers captivant où l’art et le design se rencontrent, façonnant une esthétique en constante évolution. Découvrez les dialogues inspirants entre figures emblématiques comme Yayoi Kusama, Olafur Eliasson et Anish Kapoor, et une nouvelle génération de créateurs audacieux redéfinissant les codes esthétiques.À travers des croisements innovants entre art, architecture, et design, cette catégorie met en lumière des créations audacieuses et des récits fascinants. Explorez des œuvres qui inspirent les amateurs de culture contemporaine et d’avant-garde, tout en célébrant une vision résolument tournée vers l’avenir.

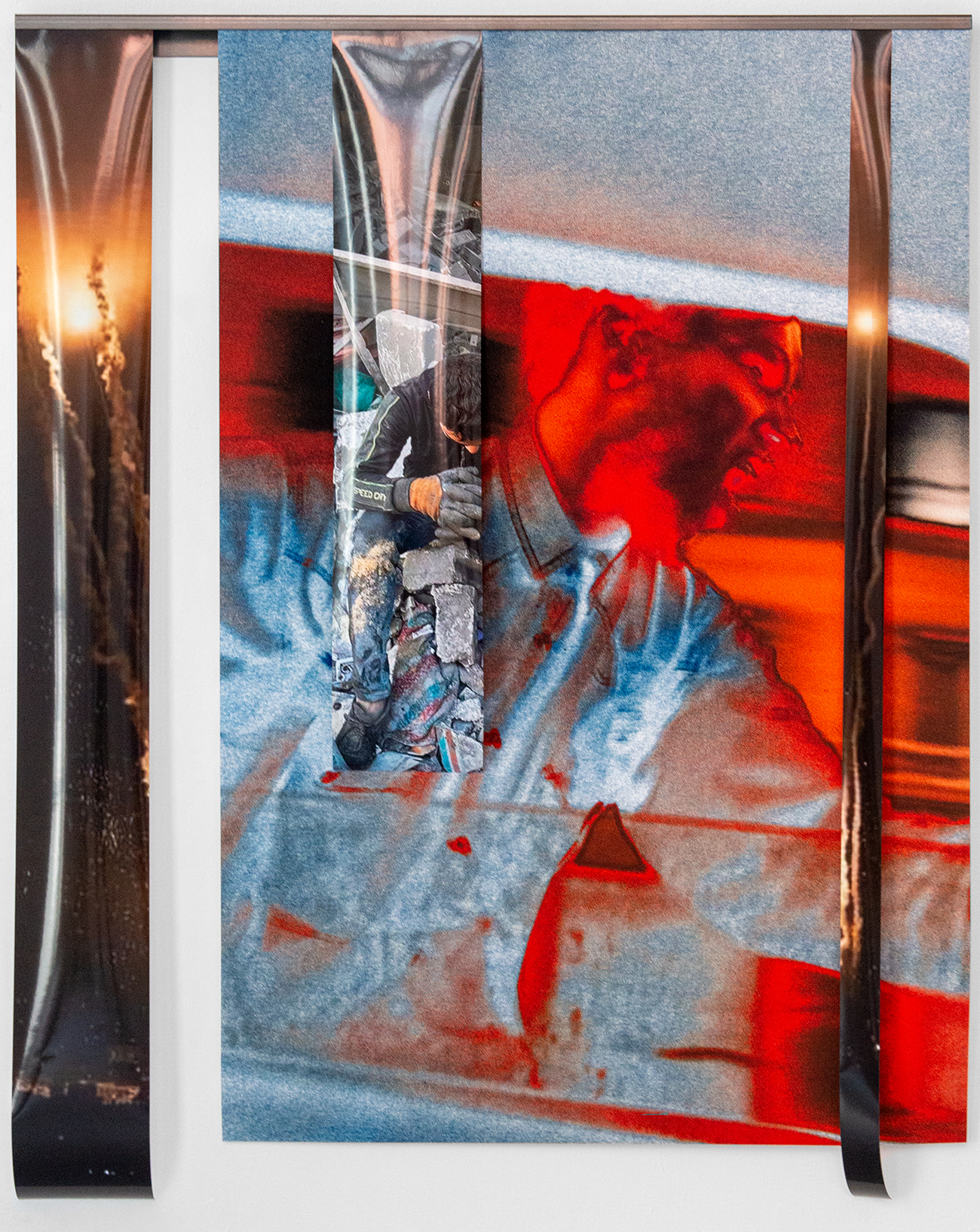

![Amigo de El Friki y pared rosa (série Bravo) [2021-2024]. © Courtesy of Felipe Romero Beltrán, Hatch Gallery & Klemm’s Berlin.](https://numero.com/wp-content/uploads/2025/11/thumb-felipe-romero-beltran-numero-art.jpg)