À Paris, au Palais de Tokyo, Theaster Gates explore l’histoire des migrations et de l’esclavage. À la Biennale de Venise, le sculpteur Martin Puryear représente depuis mai les États-Unis. À la Tate Modern à Londres, Kara Walker investira la Turbine Hall en octobre prochain. On revient de loin. Longtemps, peu d’artistes africains américains sont sortis du lot. En 1970, Melvin Edwards est le premier à exposer en solo au Whitney Museum of American Art à New York, sans que ce jalon fasse boule de neige. Quelques décennies plus tard, David Hammons s’impose auprès des collectionneurs, François Pinault en tête. “Dans les années 60-70, les artistes africains américains même les plus politisés étaient reconnus sans devoir faire partie d’un groupe ou d’une minorité, chacun faisant carrière indépendamment sans obligation d’appartenance à un groupe précis”, précise la galeriste Nathalie Obadia, qui représente Mickalene Thomas et Lorna Simpson.

En mai 2018, chez Sotheby’s, une œuvre de Kerry James Marshall s’adjuge pour 21,1 millions de dollars [plus de 18 millions d’euros]. Soit quatre fois le précédent record pour l’artiste. Son nouvel acquéreur n’est autre que le rappeur Sean “Diddy” Combs.

L’année 1997 marque un tournant : Robert Colescott représente les États-Unis à la Biennale de Venise et Kerry James Marshall est invité à la Documenta de Cassel. En dix ans, le prisme américain change. Paul Gardullo, curateur du National Museum of African American History and Culture à Washington, dé- clare au New York Times en 2016 : “L’histoire américaine est profon- dément africaine américaine... Vous ne comprenez pas l’Amérique sans l’Amérique noire. Vous ne comprenez pas notre lutte pour l’égalité. Vous ne comprenez pas le jazz ni le rock’n’roll.” Selon le site Artnet (septembre 2018), le nombre d’expositions dédiées aux artistes noirs américains grimpe de 66% entre 2016 et 2018. Confortées sur le terrain institutionnel avec des expositions telles que Soul of a Nation; Art in the Age of Black Power à la Tate Modern (2017), Outliers and American Vanguard Art à la National Gallery de Washington etSam Gilliam, The Music of Color au Kunstmuseum de Bâle (2018), les avancées se sont prolongées sur le marché. Pas forcément du côté des achats de musées : Artnet révélait ainsi que ces artistes représentaient moins de 3% des achats des grands musées améri- cains depuis 2008. Les collectionneurs privés, eux, ne se sont pas faits prier. En 2009, le couple Rubell consacre les murs de sa Rubell Family Collection, à Miami, à trente artistes afro-américains. Il n’en faut pas plus pour faire des émules.

En mai 2018, chez Sotheby’s, une œuvre de Kerry James Marshall s’adjuge pour 21,1 millions de dollars [plus de 18 millions d’euros]. Soit quatre fois le précédent record pour l’artiste. Son nouvel acquéreur n’est autre que le rappeur Sean “Diddy” Combs. Détail qui ne manque pas de sel, cette toile monumentale avait été achetée par le Metropolitan Pier and Exposition Authority de Chicago pour 25 000 dollars [22 000 euros] en 1997. Voilà encore cinq ans, les œuvres de Kerry James Marshall se négociaient autour de 300 000 dollars [260 000 euros]. Pour Johanna Flaum, spécialiste chez Christie’s, la donne a changé à partir de 2016, depuis son exposition au MOCA de Chicago, qui a ensuite voyagé au Metropolitan Museum of Art de New York et au MOCA de Los Angeles. Le puissant marchand new-yorkais David Zwirner l’a alors recruté. L’un et l’autre occupent les deux premières places du palmarès des personnes influentes du monde de l’art, établi en novembre 2018 par le magazine ArtReview.

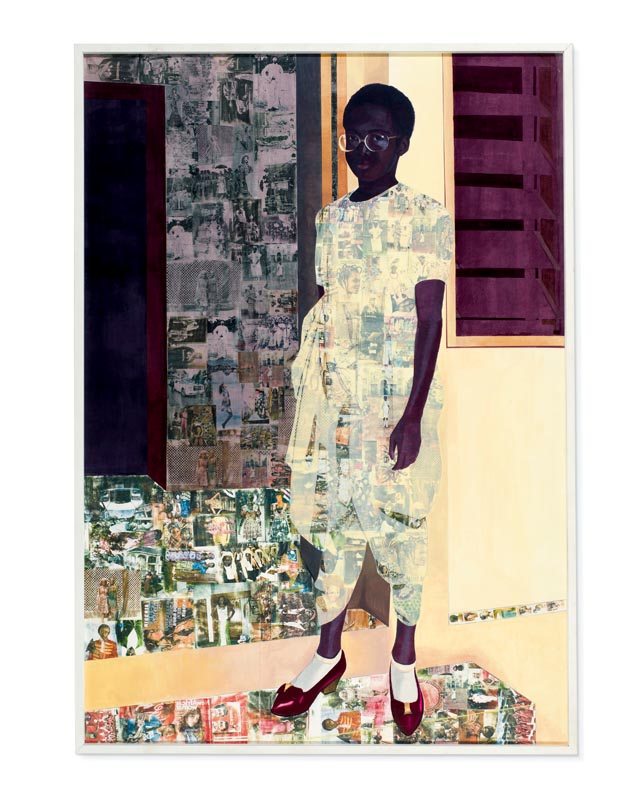

Theaster Gates, qui avait ébloui les visiteurs de la Documenta de Cassel en 2012, a lui aussi vu ses prix grimper. En 2013, ses œuvres se négociaient chez Kavi Gupta à Chicago pour 50 000 euros. Il faut compter désormais 350 000 euros pour les plus importantes. Découvert en 2001 à l’exposition Freestyle au Studio Museum in Harlem, Mark Bradford a connu des embardées similaires. En 2003, ses œuvres se vendaient autour de 18 000 euros à la galerie parisienne Anne de Villepoix. Depuis sa prestation à la Biennale de Venise en 2017, ses prix ont quintuplé. En mars 2018, le Broad Museum, à Los Angeles, a acheté un grand collage pour le prix record de 11,5 millions de dollars [10 millions d’euros] à la maison de vente anglaise Phillips. L’engouement pour les Africains Américains profite aussi, par ricochet, aux artistes africains qui ont migré aux États-Unis. C’est le cas de la Nigériane Njideka Akunyili Crosby, qui vit à Los Angeles. En 2013, ses toiles valaient 15 000 dollars [13 000 euros] à la galerie Zidoun & Bossuyt, au Luxembourg. En 2017, Christie’s cédait une de ses œuvres pour le prix record de 3,3 millions de dollars [près de 3 millions d’euros]. Et ce n’est probablement qu’un début : l’artiste figure dans l’exposition internationale conçue par Ralph Rugoff à la Biennale de Venise.